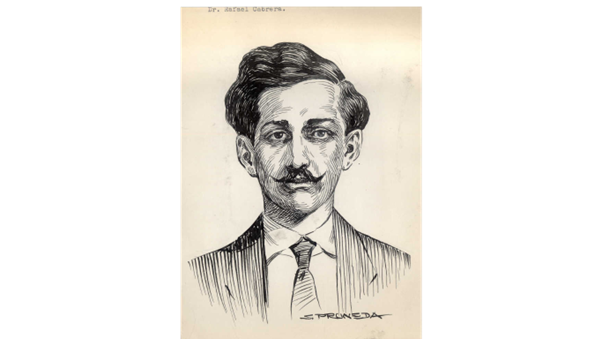

Silenciosamente, como si hubiera querido evitar molestias con su muerte, condolencias convencionales y visitas de cumplimiento, acaba de dejarnos un hombre que jamás ocasionó una molestia en vida, aunque de años atrás se veía acosado por pertinaces sufrimientos –los cuales varias veces estuvieron a punto de poner término a sus días– y entristecido por cierta penumbra de ingratitud y olvido en que él mismo quiso borrarse y desaparecer sin un reproche.

Nació en Puebla, cuna de la diplomacia mexicana. Era un caballero sin tacha, un hombre de probidad acrisolada, un representante de aquella tradicional cortesía mexicana, que hace un siglo todavía causaba el asombro de madame Calderón de la Barca, según consta por su célebre epistolario. Dulce poeta en la juventud, los accesos de hipersensibilidad que, como relámpagos, comenzaron a cruzar su existencia, le aconsejaron alejarse del peligroso comercio de las Musas, que siempre cobran en salud los beneficios que imparten.

Escondía pudorosamente sus achaques; y aunque era médico él mismo, más que con medicinas se curaba con esfuerzos morales. Así edificó el camino de una conducta ejemplar, rectificando las quiebras de un temperamento nervioso y frágil, e imponiéndole la severa disciplina de la razón, al punto que podía pasar como modelo de serenidad y cordura. Renunció al ejercicio de las letras sin una sola palabra de despecho, y siguió siendo un estudioso y uno de los lectores más enterados de cuanto se escribía en el mundo. Su gusto refinado encontraba alivio en las colecciones de arte, y escondía también una rara erudición en ciertas zonas del folklore místico y la antropología. Abrigamos la esperanza de que haya dejado obras inéditas que no mostró a nadie.

Era una persona elegante, cuya varonil pulcritud llamó la atención en las capitales de la moda, porque la correcta presencia formaba parte de su disciplina. Era un alma nacida para la serenidad y para la grata contemplación del bien y la belleza, que no se daba por vencida ante los reiterados ataques de la enfermedad y de la amargura. Los héroes del sobresalto llenan la historia. Éste era un héroe de la moderación, de aquellos que nunca se empeñan en forzar las puertas de la admiración ni reclaman el aplauso a gritos. Éstos merecen nuestro recuerdo piadoso, por lo mismo que representan la virtud que se ignora, la más hermosa de las virtudes; por lo mismo que, sin proponérselo, nos aleccionan sobre las posibilidades del espíritu ante las fuerzas impulsivas y oscuras.

También mereció bien de la patria. Reclutado en el Servicio Exterior, sus misiones en París, en Bruselas, en La Haya, en Buenos Aires, honran a la diplomacia profesional de México. No hay que confundir tal diplomacia profesional con la diplomacia ocasional del destierro político, casi siempre funesta, ni menos con la diplomacia indiferente o a guisa de “chamba”, casi siempre desperdiciada. Nuestra diplomacia profesional tuvo una hora de apogeo en los días de Pani, de Sáenz, de Estrada. A esa etapa pertenece la labor de nuestro llorado amigo.

Pero la labor del diplomático es toda de abnegación y sacrificio. Los fracasos se cargan siempre a su cuenta personal, y es un deber patriótico el aceptar que así se haga. Los aciertos se abonan siempre a cuenta de los gobiernos, aunque se deban a sus representantes. Los representantes, a cambio de algunos halagos de vanidad que sólo deslumbran al primerizo y al ligero, llevan una vida contra natura, de extranjería perpetua hasta en su propio país, donde la ausencia prolongada los hace extraños, y están condenados por oficio a romper los vínculos cordiales que van creando en todas partes, a renunciar periódicamente a las moradas donde ya se iban aquerenciando. Si la tierra es posada provisional para todos, para el diplomático lo es en grado sumo. De aquí que el frívolo caiga en danzarín; el poco resistente, en desequilibrado y estrafalario; el profundo, en filósofo desengañado. Los éxitos del diplomático ni siquiera trascienden: unas veces, porque su naturaleza misma exige que desaparezcan en el secreto de los archivos oficiales; otras veces, porque no sería disciplinario ni sería de buena técnica el destacar el aspecto individual de las cosas que deben disolverse en la abstracción del Estado; las más veces, por rutina y hábito burocráticos; unas cuantas veces, por la humana flaqueza que nos hace resentir como agravio propio las cualidades del prójimo, o por la deficiencia de un régimen que divide al burócrata de Cancillería y al diplomático de trinchera, y abre entre ellos un abismo de incomprensión o acaso de franca enemistad. Además, en la mayoría de los casos el diplomático obra más como sustantivo que como verbo, más por el peso de su presencia que por ninguna acción discernible, al modo de esos cuerpos catalíticos de la química. En muchos casos también, la obra consiste en lo que se evita y no en lo que se provoca, en impedir que se produzcan cuestiones y no en resolverlas, y una de las tareas más arduas de la lógica es levantar constancia de lo negativo, de lo inexistente o de lo que no llegó a existir. Por último, tras una grandeza postiza, el diplomático, entre nosotros, insuficientemente compensado por largos años de desgaste, vuelve a vegetar oscuramente entre las nostalgias de un pasado risueño, y gracias si le dan las gracias cuando llega la hora –siempre suspendida como amenaza– de mandarlo sustituir por algún amigote, algún agente electoral o algún aliado ya inoportuno. Y la fama, en su justicia expletiva, pasa de largo. El diplomático que nos arranca estas reflexiones vino a morir olvidado por las prisas de la actualidad, y siempre nombrado con respeto y cariño en las sociedades ante las cuales supo mantener, con puntualidad exquisita, el nombre de México.

Sin embargo, Rafael Cabrera no morirá del todo. Algunos amigos devotos velan por su memoria. Importa recoger los nombres que enriquecen los anales de la decencia nacional. Importa, en esta hora de canibalismo, venerar a los que nunca perdieron su confianza en el bien y en las conquistas morales que poco a poco han convertido a “la estatua de lodo” en ser humano pleno y cabal. La contextura, todavía mal diferenciada, de nuestros hábitos políticos, compensa al audaz y olvida el probo. No escatimemos en el reconocimiento póstumo –aunque sea para tardío consuelo de los herederos de su nombre– al que vimos ofuscarse en vida con una abnegación tan discreta, que su silencio es una acusación implacable contra los caprichos de la suerte.

Transcripción de Ernesto Sánchez Pineda

Edición, notas e hipervínculos Patricia Huerta Lozano